En préambule de la biographie détaillée de Gustave Courbet, il nous a semblé intéressant de proposer un texte publié dans la revue l'Art et les Artistes (Octobre 1906 – Mars 1907) écrit par Gustave Geffroy journaliste et historien d'art.

Sa vision plastique de l'oeuvre de Courbet et sa façon sensible de percevoir la personnalité du peintre et, plus généralement, la difficulté de peintre est très intéressante.

Il est à noter bien sûr que les tableaux de Gustave Courbet sont visibles à Paris au musée d'Orsay et non plus au musée du Louvre comme c'était le cas au début du XXe siècle.

C'est l'éternelle histoire. Tous ceux, artistes, littérateurs ou philosophes, qui apportent une idée simple et forte, une conception nouvelle et hardie, subissent la même loi. Il s'est passé pour le maître d'Ornans ce qui s'est passé pour d'autres artistes qui représentent sans conteste l'art français du XIXe siècle : Delacroix, Rousseau, Millet, exclus du Salon, voyant leurs oeuvres criblées des lourdes plaisanteries des journaux et du public, assaillies par les risées et les injures ; Manet et ses œuvres si franches, si individuelles, qui se relient si aisément à la tradition des maîtres ; et tant d'autres, Alphonse Legros, Bonvin, Fantin-Latour, Whisler, Ribot, Degas. Claude Monet, Renoir…

Aujourd'hui, tout est remis en ordre. Ce sont les peintres à succès, ceux qui se figuraient donner le ton à la mode et qui, en réalité, ne faisaient que la suivre, ce sont ceux-là qui sont maintenant noyés dans la mer sans fond et sans limites de l'oubli, et ce sont les raillés, les insultés, qui donnaient leur temps, leur santé, leur vie à leur chimère, ce sont ceux-là qui ont été sacrés comme les glorieux représentants de leur art. Les oeuvres des premiers, jadis couvertes d'or, deviendront le rebut de l'Hôtel des ventes ; pour les oeuvres des seconds, on agrandira le Louvre.

Que sont donc les oeuvres de Courbet, qui ont excité tant de colères, et qui sont aujourd'hui universellement admirées ?

Ce sont des œuvres de « peintre », cela n'a jamais été contesté, mais il faut revenir sur l'opinion courante qui fait seulement de Courbet un peintre de surfaces, un observateur des apparences. On peut répondre que c'est déjà fort important, et que cette nette perception des surfaces, de la matière des choses, cette vision si exacte des dehors, sont indispensables à ceux qui veulent représenter la vérité de la vie, laquelle se manifeste d'abord par ses aspects. Mais, disait-on, Courbet s'en tenait grossièrement aux aspects visibles, ne pénétrait pas au profond des êtres, ne comprenait pas le sens des objets, il se bornait à exprimer le grain de la chair, le pelage des animaux, le tissu des étoffes, la lumière et l'ombre sur les feuillages, sur les eaux, etc.

Par là, on réduisait déjà le talent de Courbet, qui est non seulement un talent qui exprime les surfaces, mais un talent qui exprime les volumes des corps et les plans des paysages. Il a donc le sens de la vérité atmosphérique, le sens des formes et le sens de l'étendue. On accordera bien qu'il n'y a pas de peinture complètement viable sans la science de ces lois. Que le peintre, par surcroît, soit d'une virtuosité sans pareille pour fournir, par la matière peinte, des analogies avec ce qui apparaît des choses, ce n'est pas là une infériorité. Mais il faut insister sur ce fait que Courbet n'est pas uniquement un peintre d’apparences, mais un peintre de substances, et qu'il est aussi un peintre soucieux du rapport des êtres et des choses avec l'atmosphère, avec l'effet déterminé par l'action de la lumière et de l'ombre. Quand on possède ce don de voir, c'est que l'on possède aussi le don de comprendre. Courbet, en effet, comprend et choisit. Il cherche les meilleures conditions lumineuses et sombres pour montrer l'éclat et le mystère des feuillages, des eaux, des corps, des physionomies. Il fait ce qu'ont fait tous les grands peintres : après avoir observé le spectacle qui l'a saisi, sollicité, ému, après en avoir reçu pour toujours une forte impression, après l'avoir comme incorporé en lui.il veut redire sur la toile ce qu'il sait, ce qu'il aime de cette beauté de nature, de cette manifestation de vie, et il cherche alors le moyen pictural de rendre saisissante pour tout le monde cette évocation que ses regards ont transmise à son esprit.

Cette opération, cette double opération visuelle et mentale qu'il accomplit, tous les peintres qui sont des artistes l’accomplissent, et c'est là, en somme, une définition d'ordre général du métier et de la sensibilité du peintre.

Reste la question de la sensibilité particulière de Courbet.

On a voulu lui dénier cette sensibilité. Je crois avoir prouvé, par la force de peinture qui est en lui, que c'est peine perdue de définir cet homme un organisme grossier, opaque, indifférent, pourquoi pas sourd, muet et aveugle ? S'il en était ainsi, nous ne trouverions pas sur ses toiles que des paysages et des portraits sans interprétation, des représentations sèches et sans vie des choses et des êtres, une sorte de compte rendu ou de bilan des détails qu'il aurait relevés avec une patience de comptable et une rectitude de géomètre. Il y a beaucoup de toiles ainsi exécutées par des peintres qui ne sont que des peintres incomplets, qui ne sont pas, en tout cas, des artistes. C'est que l'art de la peinture, traité superficiellement d'art superficiel par beaucoup, est un art épouvantablement difficile, et que l'on n'a pas trop d'admiration pour ceux qui le possèdent, ni trop d'indulgence pour ceux qui essayent seulement de le pénétrer. II y faut, en effet, non seulement la connaissance, l'étude savante des parties, mais la subordination des parties à l'ensemble, la coordination patiente et la synthèse géniale.

Courbet, dans toutes ses œuvres, même celles qui ne sont que des morceaux, indique qu'il possède les dons nécessaires à l'étude savante et la préoccupation intelligente de l'ensemble. Dans ses chefs-d'œuvre, grandes réunions humaines et paysages, il prouve victorieusement sa pénétration et son génie, il atteint le but de la peinture, il exprime, il ressuscite la vie, il lui donne l'immortalité possible par la forme, le modelé, la couleur, l'expression.

Quelle est donc cette sensibilité de Courbet, qu'il faut lui accorder, mais que ses détracteurs, forcés dans leurs retranchements, voudraient sans doute classer comme inférieure, parmi les sensibilités de mauvais aloi, les sensibilités vulgaires. On établit ce jugement en faisant la caricature de Courbet, parce qu'il était gros, qu'il se plaisait à la brasserie, qu'il buvait beaucoup de bière, qu'il était théoricien et vaniteux, qu'il fît partie de la Commune, qu'il fut condamné à payer les frais de reconstruction de la Colonne, etc., etc.

Ces jugements sommaires peuvent contenir une part de vérité, mais ils ne contiennent pas toute la vérité. Tout cela serait rigoureusement vrai sur Courbet qu'il n'y en aurait pas moins en Courbet un être intérieur, plus difficile à définir, mais qui s'avoue heureusement par les grandes et belles pages qu'il a laissées. C'est le cas de nombre d'écrivains, de poètes, d'artistes, et des plus grands ; un seul autre exemple, Verlaine. Tout d'abord, l'homme, en Courbet, d'après le témoignage de ceux qui l'ont connu et aimé, fut un excellent homme, candide et désintéressé, de nature aimante, de dévouement parfait. Il était la bonté même pour les jeunes artistes qui l'approchaient, et j'ai sur ce point le témoignage de Claude Monet, qui ne prononce le nom de son maître qu'avec le respect et l’émotion du souvenir. Au surplus, on trouvera le vrai Courbet dans la biographie publiée chez l’éditeur Floury : Gustave Courbet par Georges Riat, très bon livre, simple, exact de récit, excellent, d’analyse, qui fait regretter la disparition de l’auteur, frappé avant la publication de cette belle étude, qui représente le travail des dernières années de sa vie.

La vérité, c’est que Courbet fut un magnifique instinctif, et que le caractère rusé que l’ont voulut démêler en lui ne se trouva pas de taille à lutter contre les difficultés et les vilenies sociales qu’il trouva sur sa route. Il mourut vaincu, cela est certain, abîmé par la calomnie, écrasé par la dette, frappé dans sa vie et dans son art, mais on espère pour lui que la fameuse vanité de sa jeunesse et de son apostolat, où il entrait vraiment une bonne humeur plaisante, a été remplacée, lorsque l’artiste vit s’approcher les ombres de la mort, par un orgueil légitime, par la conscience d’avoir inscrit le meilleur de soi-même au livre de l’avenir.

La personnalité de Courbet, dégagée de tous les racontars, de toutes les polémiques, est puissante et fine. Elle n’est pas puissante et fine à la manière d'un Léonard de Vinci ou de Rembrandt, cela va sans dire, mais à la manière de Courbet. Celui-ci doit à ses devanciers, et l'on trouverait chez lui des traits de famille qui le rattacheraient aux Vénitiens et aux Espagnols, aux Flamands et aux Hollandais, et en France aux Lenain. Mais son individu est français, et français du XIXe siècle. C'est un paysan bourgeois issu de la société de la Révolution, et il a tout naturellement fait figurer ses ancêtres dans l’Enterrement à Ornans. De même il a délicieusement représenté la grâce et le charme de la vie provinciale telle qu'il la connaissait dans les Demoiselles de village, dans l’Après-midi à Ornans, dans tel portrait de dormeuse ou de femme au chapeau fleuri. A Paris, il voit les aspects de la vie sociale littéraire et artistique, avec les yeux particuliers d'un franc-comtois devenu chef d'école dans la capitale : L’Atelier, si splendide, est renseignant à cet égard, et aussi les portraits de Proudhon, de Vallès, les évocations violentes des Casseurs de pierres, du Mendiant. Et il y a toujours, chez lui, un paysan robuste et délicat qui frissonne d'aise et d'émotion devant les décors de la nature, devant les manifestations de la vie animale. De quelle beauté secrète il a orné ses toiles lorsqu'il représente les sources cachées dans les bois, les rochers ruisselants d'eau, les feuilles vertes et mouillées, les trous des grottes et des feuillages, les rayonnements du soleil parmi les ombres de la forêt, sur le ruisseau qui coule à travers les pierres ! Avec quelle ivresse il peint cette solitude, et quelle émotion l'anime lorsqu'il voit entrer la biche ou le chevreuil, qui vient à pas légers mordiller les jeunes pousses et boire au clair ruisseau.

C'est là aussi, dans cette ombre et ce mystère, qu'il déshabille ses plantureuses Baigneuses, femmes de campagne sans malice en lesquelles on n'a voulu voir que les amazones combattantes du réalisme.

Quelle puissance encore lorsque Courbet peint la Forêt en hiver, les rocs énormes chargés de neige, les arbres noirs et l'animal hésitant sur le sol glacé ! De même, il parcourt l'étendue, fixe le cours des rivières, les masses des collines, les mamelonnements d'arbres, les surgissements de rochers. Peintre de la mer il a su indiquer la grandeur de l'Océan, le mouvement rythmé des vagues, leur force massive et leur fluidité.

Devant ses marines, on connaît le souffle du large, on voit voltiger les embruns, on suit l'oscillation des barques abaissées et relevées par les lames.

Par ses paysages, comme par ses scènes d'existence, par ses portraits, Courbet a donc prouvé qu'on pouvait atteindre au beau, à la puissance, à la grâce, en s'inspirant fortement et respectueusement des formes visibles.

Il comprend, il choisit, mais il n'arrange pas, il n'invente pas : il sait que le réel dépasse toujours les combinaisons et toutes les prétentions.

Il a prouvé que les réalistes pouvaient dégager la poésie des choses, qu'ils savaient rendre les sentiments les plus forts et les plus délicats.

Cela suffit à la gloire de ce grand artiste qui a su représenter l'homme et la nature avec l'intelligence et l’émotion d'un esprit lucide et enthousiaste.

GUSTAVE GEFFROY

Biographie de Gustave Courbet

Peu de peintres ont été plus vivement discutés que Courbet, de son vivant et après sa mort. Il a trouvé d'enthousiastes admirateurs et d'irréductibles adversaires. Révolutionnaire en art, il souleva autour de son œuvre une levée de boucliers dont s'irrita son caractère violent et qui finit par faire de lui un ennemi du bourgeois et de l'ordre. Mais quelque opinion que l'on puisse avoir de l'homme et du peintre, on ne saurait lui dénier cette vertu qui explique et excuse bien des hardiesses : la sincérité.

Dans son œuvre comme dans sa vie, Courbet se révèle tout d'une pièce, plein de brusquerie et de franchise, aussi fidèle dans ses amitiés que tenace dans ses haines. Travailleur infatigable et conscient de son mérite, il s'étonne et se blesse de l'hostilité qui l'accueille, de même que se révolte sa foncière honnêteté devant les injustices et l'inégalité sociale. Son existence est une lutte continuelle : lutte pour son art, lutte contre les théories d'école, contre les préjugés, contre le pouvoir. Il porte et reçoit les coups avec une robuste sérénité qu'il tient de son origine paysanne et de sa vigoureuse ascendance comtoise.

Ce provincial transplanté à Paris garde toujours le parfum du terroir natal qu'il aima d'une affection si profonde. C'est, d'ailleurs, à cette influence bienfaisante que Courbet est redevable de sa personnalité artistique. Une des plus remarquables de la peinture moderne.

Les Peintres Illustres – Courbet – Pierre Lafitte & Cie – Editeurs

La jeunesse de Gustave Courbet

Gustave Courbet naquit à Ornans, dans le Doubs, le 10 juin 1819. Ses parents n'étaient pas des paysans, au sens étroit du mot, mais de petits propriétaires jouissant d'une honnête aisance. Tant à Ornans qu'à Flagey, où se trouvaient leurs terres, ils récoltaient tous les ans seize muids de vins, ce qui était un assez joli revenu.

Le père, Régis Courbet, était une sorte de bel esprit campagnard, disert, féru d'inventions, de machines agricoles perfectionnées et chercheur d'améliorations agronomiques.

La mère, Sylvie Oudot, était une personne de bon sens, simple et bonne. Elle était apparentée au jurisconsulte Oudot, et son propre père, Jean-Antoine Oudot avait été un révolutionnaire convaincu. C'est lui qui inculqua au jeune Gustave ses idées républicaines et anticléricales ; de son père, il hérita la vanité, l'orgueil, le désir de gloire ; l'influence de sa mère jeta dans son âme cette vive sensibilité, cette bonté dont ce violent donna de si nombreux exemples.

Gustave Courbet était l'aîné d'une famille qui se complétait de trois sœurs : Zélie, Zoé et Juliette, auxquelles il témoigna toujours la plus vive affection et qui, de leur côté, ont toujours pieusement conservé sa mémoire.

En 1831, Régis Courbet mit son fils au petit séminaire d'Ornans, dirigé par l'abbé Gousset, qui fut plus tard archevêque de Reims.

Dès son arrivée au collège, le jeune Gustave se montra turbulent, indiscipliné et paresseux ; il manifesta de bonne heure une aversion très vive à l'endroit du latin, du grec et des mathématiques. Par contre, il se passionna aussitôt pour le dessin dont il apprit les rudiments avec un vieux brave homme de professeur, le « père Beau », maître plus consciencieux qu'habile.

L'élève en sut bientôt plus long que le maître. On possède de cette époque un paysage du jeune Gustave: la Source de la Loue, gauche et naïf essai d'enfant et quelques portraits de camarades.

Cette vocation ne fut pas du goût du père Courbet qui voulait que son fils fut polytechnicien. Aussi le mit-il, en 1837, au collège royal de Besançon pour y étudier la philosophie. Courbet s'y ennuie aussitôt : il y fait froid l'hiver, chaud l'été, et l'on y travaille trop en toute saison ; par surcroît, la nourriture est exécrable ; bref, la vie y serait insupportable si, parmi tant de professeurs de toute sorte, ne se trouvait un professeur de dessin, M. Flajoulot, dont il devient immédiatement le meilleur élève.

Malgré cela, il supporte impatiemment le joug de l'école et il songe à le secouer. Il écrit lettres sur lettres à son père pour le supplier de le mettre externe ; mais celui-ci fait la sourde oreille. Il ne cède que sur la menace formelle de Gustave de s'enfuir du collège.

A la rentrée de Pâques, le jeune collégien est installé dans une petite chambre de la Grande-Rue, à Besançon, dans la maison où était né Victor Hugo.

Pour remercier ses parents de ce geste généreux, Gustave s'efforce de leur donner satisfaction et s'applique aux mathématiques, à la littérature, à la philosophie. Mais ses goûts vont plus que jamais à la peinture. Dans sa maison même habitent deux peintres, Jourdain et Arthaud, le fils de son propriétaire; il fait également la connaissance d'un jeune artiste, appelé Baille, qui l’emmène avec lui aux cours de Flajoulot, qui est directeur de l'École des Beaux-Arts de Besançon. Il finit même par oublier complètement le chemin de l'Académie pour n'aller plus qu'à l'École de dessin.

Flajoulot était un excellent homme, bon professeur mais un peu fou, qui s'intitulait modestement : le roi du dessin. Sectateur de David, il avait le culte de la forme et il inculqua à Courbet de solides principes. C'est à cette école que Courbet acquit ce dessin ferme, ce trait net, précis, expressif, qui sont la charpente de toutes ses œuvres.

Le jeune élève s'essaye déjà à produire ; il a commencé par quelques lithographies, dont quelques-unes réussies. Le voilà maintenant qui brosse des toiles de genre, naïves encore, mais qui accusent déjà une personnalité : les Moines de la Chaise-Dieu, une Arcade, puis des paysages d'Ornans et des environs : la Roche du Mont, l'Entrée d'Ornans, la Vallée de la Loue, les Iles de Montgesoye, etc.

A partir de ce moment, le jeune Courbet rêve d'aller à Paris, pour y compléter son éducation artistique et y conquérir la gloire. Mais comment décider le père Courbet? Hypocritement, il lui témoigne son désir de faire son droit dans la capitale et de s'y créer une situation bourgeoise. Croyant son fils revenu à des idées plus saines, Régis Courbet accorde l'autorisation et le jeune peintre part pour Paris plein d'ambition, d'espoir et de courage.

Le séjour à Paris

Lorsque Gustave Courbet arrive à Paris, il a un peu plus de vingt ans. La capitale l'enchante sans le griser. Tout plein de son rêve, il ne s'attarde pas aux flâneries ni aux plaisirs. Il est venu pour travailler, pour triompher et, dès le débotté, il organise sa vie. Vie bien modeste, souvent précaire, mais qu'il est résolu à supporter bravement.

Tout d'abord, il loge à l'hôtel dans une chambre qu'il paye 20 francs par mois, et où il accède par un escalier de 104 marches. Deux ans après, il découvre 89, rue de la Harpe, un atelier qu'il dépeint magnifique dans une lettre à ses parents. La location est de 22 francs par mois ; le mobilier se compose d'un lit, d'une commode, d'une table et de quelques chaises. Quant à son ordinaire, il est aussi modeste que le mobilier : Courbet, le matin, mange du pain dans sa chambre et il ne fait qu'un repas à cinq heures, après avoir travaillé tout le jour. Encore s'excuse-t-il de dépenser, pour ce repas, trois sous de plus qu'à la pension où il mangeait à son arrivée à Paris.

La subvention paternelle est maigre, encore est-elle toujours accompagnée d'admonestations maladroites. Croyant le stimuler, le père Courbet reproche sans cesse à son fils de ne pas travailler assez, mais celui-ci regimbe et dès cette époque s'affirme le désaccord constant qui les séparera. Néanmoins, il ne se décourage pas, loin de là. Il travaille depuis le petit jour jusqu'à la nuit, « comme une bête », au risque de nuire à sa santé. Les heures qu'il ne passe pas à son atelier, il les emploie à de longues et fructueuses visites au Louvre.

Il va d'instinct vers les maîtres dont le génie et la manière s'accordent le mieux avec son tempérament. L'école italienne le retient peu : il affecte même de la mépriser. Il est déjà l'incorrigible rapin qu'il resta toujours, désireux d' « épater » le bourgeois et le critique. Devant les grands Italiens, il a des boutades épiques; il traite Titien et Léonard de Vinci de « filous »; quant à Raphaël, il a fait quelques portraits intéressants, mais où il n'y a « aucune pensée ». Veronèse seul trouve grâce devant lui : il le tient pour un « homme fort et d'aplomb ». Il aime aussi les Carrache, le Caravage, le Guide, le Dominiquin, mais toute son admiration va aux grands réalistes, Ribera, Zurbaran, Velazquez, Holbein et surtout à Rembrandt qui « charme les intelligences mais étourdit et massacre les imbéciles ».

De ces peintres il fait de nombreuses copies. Entre temps, il exécute des portraits de « bourgeois » qui lui sont assez mal payés. Un portrait de Courbet, à cette époque, vaut de 100 à 150 francs. Le jeune peintre s'en contente, trop heureux de ces aubaines qui apportent un peu de répit à sa misère.

Courbet modèle pour lui-même

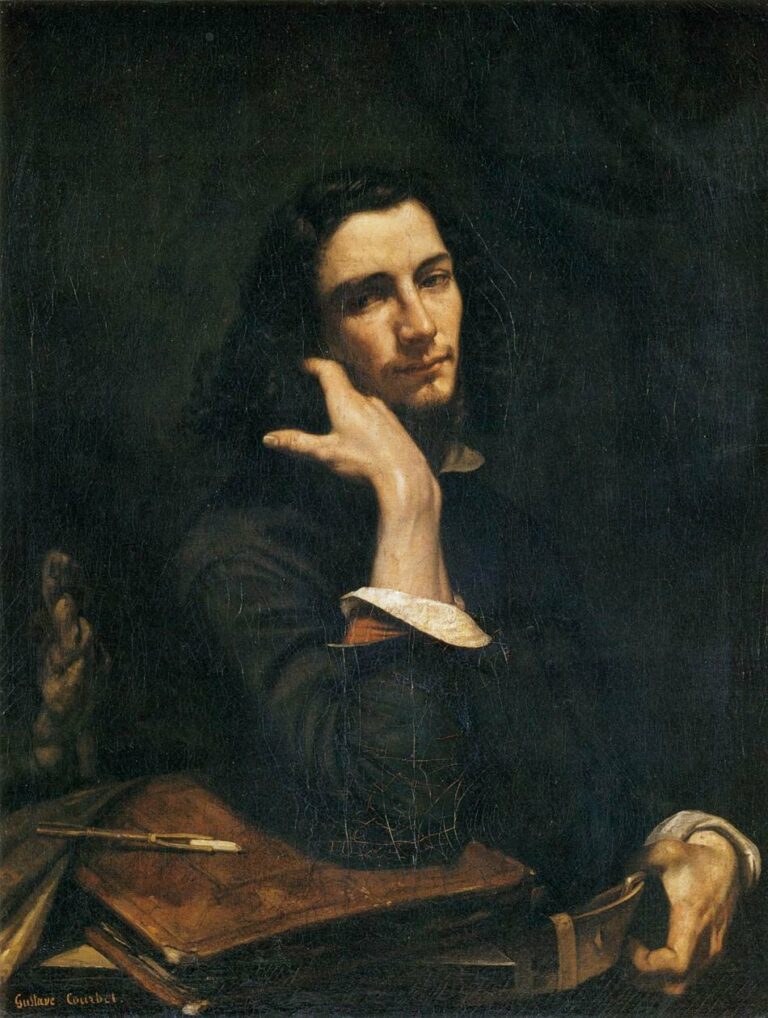

Les œuvres de Courbet, durant cette période, sont contradictoires : le classique y voisine avec des tentatives de réalisme. Le jeune peintre n'a pas encore trouvé sa voie. Beaucoup de paysages et de sujets de genre. Mais c'est dans le portrait qu'il affirme déjà une vigoureuse personnalité. Les portraits de ses sœurs sont des œuvres puissantes qui peuvent aujourd'hui figurer sans faiblir à côté de ses meilleures productions. Ce sont : Zoé Courbet, de profil, appuyant sa tête pensive sur sa main droite ; Juliette Courbet, dont nous donnons ici la reproduction, assise de trois quarts dans un fauteuil canné, sous une draperie, près d'un pot de géraniums.

Le succès obtenu auprès des connaisseurs par ces portraits incita Courbet à pratiquer ce genre ou, pour être plus exact, à faire entrer le plus possible de portraits dans les tableaux qu'il peignait. C'est à cette époque qu'il commence à se peindre lui-même dans la plupart de ses tableaux. Il est peu d'œuvres de lui, comportant des personnages, où ne se trouve sa propre image, traitée d'ailleurs avec une évidente complaisance. On le lui a reproché comme une preuve irrécusable de son immense vanité. Ses admirateurs répondent à cela que très pauvre à ses débuts, il n'avait pas les ressources nécessaires pour payer un modèle. L'argument a sa valeur; il en aurait davantage si les tableaux où Courbet s'est représenté lui-même dataient tous de cette période de gêne. Il n'en est pas ainsi. L'artiste, devenu célèbre, n'en continua pas moins à se peindre avec la même régularité. Il faut donc convenir qu'il avait de sa personne une opinion avantageuse dont il donna, au cours de sa vie, d'assez nombreuses preuves.

Hâtons-nous d'ajouter que cette opinion, quelque mesquine qu'elle puisse paraître, ne manquait pas de fondement. Courbet avait réellement une tête intéressante, avec ses cheveux souples encadrant un front bas et bien dessiné, avec des yeux profonds où brûlait constamment une flamme intelligente. Ses joues pleines et jeunes disaient la robustesse de la race; la bouche fine attestait l'ironie et le dédain habituels ; quant au menton, vigoureusement taillé, il trahissait l'énergie, le besoin de paraître, l'irréductible ténacité, d'autres disent l'entêtement qui le distinguèrent toujours. L'ensemble du visage avait une beauté réelle et Courbet, qui ne l'ignorait pas, se complaisait, nouveau Narcisse, à se mirer dans ses propres tableaux. Plusieurs fois, au cours de sa vie, il modifia son port de barbe, la coupe de ses cheveux, et chaque fois il consigna sur la toile, pour la postérité, ces changements de parure.

Vers 1844, dans tout l'éclat de ses vingt-cinq ans, il portait une barbe soyeuse et clairsemée qui donnait à sa tête régulière et belle un cachet de romantisme alors fort à la mode.

C'est sous cette forme qu'il s'est représenté dans le Portrait au chien noir qui lui ouvrit pour la première fois les portes du Salon.

A ce moment, Courbet n'avait pas encore le mépris ni la haine des Académies et des jurys de Peinture. Son admission au Salon lui causa une véritable joie et une légitime fierté. Avec quel orgueil il annonce la nouvelle à son père et comme il lui plaît de lui prouver combien ses éternels reproches sont injustes !

Au surplus, le Portrait au chien noir est une œuvre remarquable, traitée d'une main vigoureuse et savante. Il s'est représenté assis à l'ombre d'un rocher dans un costume romantique, ayant auprès de lui un chien noir. Derrière ce premier plan, volontairement sombre, se détache un paysage admirablement lumineux.

La critique fut unanime à louer ce tableau. Aucune divergence ne se manifesta.

Courbet entre au salon

Au Salon de 1845, Courbet présente cinq tableaux, dont un seul, le Guittarrero, est reçu. Trop heureux de ce nouveau succès, il ne se plaint pas du rejet des quatre autres toiles; il regrette seulement que le jury ait fixé son choix sur celle qui, à ses yeux, est la moins bonne.

De cette même époque datent des œuvres remarquables, parmi lesquelles il faut citer les Amants dans la campagne et l'Homme blessé. Ces deux toiles, comme toujours, représentent le peintre. Dans la première, on le voit à côté d'une jeune femme sur un fond de paysage ; l'artiste y répond par avance, et combien victorieusement, au reproche qu'on lui fit plus tard d'avoir un pinceau rude et vulgaire : tout est douceur, finesse, expression, tendresse dans ces deux figures illuminées par l'amour. L'Homme blessé n'est pas moins beau que le précédent; Courbet s'y est peint couché, pâle, les lèvres exsangues, comme s'il allait mourir; le sentiment de la souffrance y est traduit avec une poignante vérité. Cette toile appartient aujourd'hui au Louvre qui l'acheta 10 000 francs à la vente du peintre.

Mais, à cette époque, Courbet ne vend pas aussi cher sa peinture. Au surplus, il lui importe peu. De goûts modestes, il ne travaille pas pour gagner de l'argent mais pour conquérir la gloire. « Il faut, écrit-il, qu'avant cinq ans j'aie un nom dans Paris ». Il fait tout ce qu'il faut pour y réussir. Sa puissance de travail est formidable.

Mais la fatigue vient, malgré la vigueur de son tempérament. Et pour se reposer, il va faire une courte villégiature au pays natal, à Ornans.

Il s'y amuse avec ses camarades d'enfance, il y vit comme un vigneron, compose des chansons paysannes, et, quand il rentre à Paris, les poumons emplis d'air sain et l'esprit libre, il est prêt à recommencer la lutte.

Elle sera rude, aigrissant chaque jour un peu plus son caractère, mais affermissant son indomptable volonté de réussir. Sur les 8 tableaux qu'il présente au Salon de 1846, un seul est reçu : le Portrait de M. M…, qui est son propre portrait. Devant cet ostracisme, la fureur de Courbet éclate ; il appelle les membres du jury, « un tas de vieux imbéciles ». L'année suivante, c'est pis encore : tous ses tableaux sont refusés. L'hostilité contre sa manière de peindre s'affirme nettement ; pour l'évincer, on ne recule pas devant l'injustice. Et n'est-ce pas une injustice criante que d'avoir rejeté l'Homme à la pipe, ce vigoureux et magistral portrait où se révèle une technique de premier ordre ? D'ailleurs, Courbet partage cette disgrâce avec de glorieux artistes : Corot, Delacroix, Gigoux voient également se fermer devant eux les portes du Salon.

Tant de parti-pris amène une révolte. Tous les indépendants, les incompris de l'époque se coalisent pour organiser une Exposition rivale du Salon officiel. Mais la Révolution de 1848, survenue sur les entrefaites, empêche de donner suite à ce projet.

Courbet et la révolution de 1848

Malgré ses opinions avancées, Gustave Courbet ne prend aucune part, ni même aucun intérêt au mouvement populaire. Trop absorbé par son art, la politique le préoccupe peu. « Rien n'est plus creux que cela, » écrit-il, et la République, selon lui, « n'est pas le gouvernement le plus favorable aux artistes ». Il entend donc les clameurs de la rue sans s'y mêler. Enfermé dans son atelier, il produit sans relâche; presque coup sur coup, il peint le Violoncelliste, Jeune fille dormant, le Soir, le Milieu du jour, le Matin, le Portrait de M. Urbain Cuenot. Ces six tableaux, il les présente au Salon de 1848 et, comme pour contredire sa mauvaise opinion sur le régime républicain, le jury les reçoit tous. Son Violoncelliste, notamment, obtient un grand et légitime succès.

Mais si la renommée s'affirme, la fortune, elle, ne vient pas. Il doit deux termes, c'est-à-dire 220 francs et le troisième approche ; ses habits sont en lambeaux au point que, pour être vêtu décemment, il en est réduit à se faire habiller en garde national et à se promener en cet équipage.

C'est l'époque où la guerre civile se déchaîne dans les rues de la capitale. Bien que gagné aux idées républicaines, il réprouve le meurtre, les pillages et stigmatise dans ses lettres l'assassinat des généraux Regnault et Négrier, ainsi que celui de l'archevêque de Paris. Rien ne laisse prévoir, à ce moment, que le Courbet de 1848 deviendra l'un des membres les plus actifs et les plus convaincus de la Commune.

La gloire

Les démêlés de Courbet avec l'école officielle, s'ils ont retardé sa fortune, ont beaucoup servi sa réputation. Il n'est plus un inconnu dans le clan des artistes et des lettrés. S'il a des adversaires, il compte également beaucoup d'amis, et très fidèles. Alexandre Schanne, le Schaunard de Murger, nous a laissé de très curieux souvenirs sur la société des peintres réalistes de l'époque et surtout de Courbet dont il était l'ami. C'est grâce à lui que nous connaissons cet atelier de la rue de Hautefeuille où les meubles les plus hétéroclites et les plus dépenaillés voisinaient avec des amoncellements de vessies à couleurs et de brosses à peindre. Il nous le montre devant sa toile, toujours énorme, peignant à grands coups, appliquant la couleur à la brosse, au couteau, au chiffon, voire même au pouce et se préoccupant plutôt de l'harmonie que de la richesse du coloris. Schanne signale aussi une manie de l'artiste. Comme Ingres, sa bête noire, Courbet avait la passion de la musique. Ingres jouait du violon, Courbet composait des chansons qu'il ne croyait pas sans mérite. Il s'était représenté déjà en violoncelliste et en guittarero ; il eut même l'idée de participer à un concours de chant populaire institué par le gouvernement.

Quand il ne travaillait pas, Courbet descendait à la brasserie Andler, fréquentée à cette époque par toute la jeune école artistique et littéraire, ennemie des académies et des classiques. On y maltraitait Racine et Corneille, on y maudissait le classicisme d'Ingres et aussi le romantisme de Delacroix. Courbet connut là Corot, Decamps, Daumier, Français, Vallès, Lorédan Larchey, Murger, Bruyas, tous également exaltés, également bruyants, et soulageant leur bile à force d'imprécations. C'est là qu'il se lia avec Baudelaire, amitié qui fut vive mais courte, les sombres rêveries du poète ayant épouvanté le peintre. C'est là encore qu'il rencontra deux hommes qui, à des titres différents exercèrent une influence considérable sur sa vie : Champfleury et Proudhon.

Champfleury, partisan déterminé du réalisme, devina dans Courbet le talent supérieur et les qualités spéciales qui devaient affirmer et faire triompher cette formule d'art. Il s'attacha à lui, le servit auprès de la critique et des amateurs, fut un conseiller et un ami qui resta dévoué au peintre même après la brouille qui les sépara.

Tout autre fut le sentiment qui lia Courbet à Proudhon. D'origine paysanne tous les deux, une affinité de pensées et d'aspirations les rapprochait. Ils avaient une même aversion de l'injustice et de l'inégalité sociale. Proudhon, plus instruit, trouvait en Courbet un élève enthousiaste, qui cherchait à savoir et qui puisait dans cet enseignement, sans peut-être s'en douter, avec des connaissances plus étendues, des doctrines confusément en germe dans son âme que la parole ardente du philosophe remua violemment et fit monter à la surface. Le Courbet de la Commune est, sans aucun doute, l'œuvre exclusive de Proudhon.

Vint le Salon de 1849. Courbet présenta sept toiles, toutes admises. Il y avait des paysages, des portraits et une scène de genre. C'étaient la Vendange à Ornans, la Vallée de la Loue, la Vue du château de Saint-Denis, les Communaux de Chassagne. Les portraits étaient : Trapadoux examinant un livre d'estampes et l'Homme à la ceinture de cuir. Ce portrait, dont nous donnons une reproduction, est l'un des chefs-d'œuvre de Courbet, par la fermeté de l'exécution et l'extraordinaire harmonie des tons. Cette œuvre magnifique fut achetée par l'État, en 1881, pour 29 000 francs. Après un court séjour au Luxembourg, elle est passée au Louvre puis au Musée d'Orsay où elle se trouve aujourd'hui.

Le temps des polémiques

A ce Salon de 1849, le succès le plus vif alla à un tableau de genre, l'Après-dîner à Ornans, qui représente la cuisine de la maison Courbet, par une après-midi sombre où toutes les choses baignent dans le clair-obscur. La critique fut d'avis différents : Delacroix, devant cette toile, montra un véritable enthousiasme et complimenta l'auteur. Ingres, au contraire, tout en reconnaissant à l'artiste les dons les plus rares, déplore de les voir s'enliser dans la vulgarité. Théophile Gautier, qui prise peu le réalisme, esquisse quelques louanges qui sont arrachées à sa complaisance par un ami de Courbet, Francis Wey. Mais on devine qu'à la première occasion il déchargera volontiers sa bile sur le peintre novateur.

Celui-ci lui en fournit bientôt le prétexte. Au cours d'un voyage à Ornans, il occupe ses loisirs à peindre de grandes toiles où s'accuse nettement sa tendance réaliste. La première de ces toiles représente les Casseurs de pierres. Sur une route de campagne, un vieillard ridé, cassé, s'acharne à son dur labeur, le marteau levé, pendant que, derrière lui, un enfant fait effort pour transporter une corbeille lourde de pierres. Tout est vrai, d'une vérité cruelle, dans cette image du travail ingrat des pauvres gens, et cette œuvre, dont la portée socialiste est évidente, garde le mérite de la sincérité dans la pensée et de la maîtrise dans l'exécution.

L'autre toile représente un Enterrement à Ornans. Dans ce tableau célèbre, aucune préoccupation ne guida l'artiste que de faire une série de portraits des gens de son pays. Et pour cela, il les réunit tous dans une cérémonie d'enterrement. Là, aucune arrière-pensée politique, mais le souci unique de peindre une scène vraie, vécue, prise sur le vif, sans aucune concession aux conventions académiques. Il ne songera pas à embellir ses personnages. Paysans ils sont, paysans il les peindra, avec leurs tournures gauches, leurs habits ridicules, leurs visages vulgaires. Peints par Ingres, ces paysans auraient été idéalisés par quelque côté; il est même certain que le grand classique n'aurait pas voulu « encanailler son art » à traiter une pareille scène. Courbet n'avait pas de ces préventions ; il établissait, au contraire, comme principe, que tout ce que crée la nature est digne du pinceau, et que c'est la trahir que la maquiller ou même l'interpréter.

Dans l'atelier qu'il s'était aménagé dans la maison d'Ornans, il se mit à l'œuvre, disposant ses personnages, les faisant poser à tour de rôle. Autour de sa maison, le village entier se pressait, pour voir l'œuvre du « gars Courbet ». Beaucoup de ceux qui ne figuraient pas sur le tableau étaient désappointés ; il dut même, pour ne pas les mécontenter, introduire dans sa toile les deux chantres de la paroisse, vexés de n'avoir pas été « tirés ». Sur le visage des cinquante figurants de la scène, on peut inscrire un nom: la famille du peintre s'y trouve; on y voit le curé d'Ornans, le fossoyeur Cassard, le maire et l'adjoint du village, etc., tous absolument reconnaissables et peints avec une fidélité absolue.

Cette toile figura au Salon de 1850, en même temps que sept autres.

Ce fut un déchaînement général. Il trouva des défenseurs enthousiastes et des adversaires passionnés. Ces derniers furent les plus nombreux. L'Enterrement est qualifié de « sauvage bêtise, où se voit le triomphe de la vulgarité, de la bassesse, de la trivialité odieuse et ignoble »; d'autres l'appellent une « caricature ignoble et impie ». Théophile Gautier, devant cette œuvre, se demande si on doit rire ou pleurer, et il la traite de misérable pochade. Tous s'accordent à trouver les personnages d'une laideur hideuse, qui déshonore l'art; les deux bedeaux à trogne vermillonnée, notamment, exaspèrent les censeurs par leur basse et triviale vulgarité.

Par contre, les Casseurs de pierres obtiennent un vif succès, très mérité mais qui ne diminue pas la valeur de l'Enterrement. La postérité s'est montrée plus juste pour ce dernier tableau, si décrié. Il figure maintenant au Musée d'Orsay, dont il est un des joyaux.

Après tout le bruit fait autour de son nom, Courbet retourne à Ornans, où déjà l'écho en est parvenu. Il n'y rencontre plus le même enthousiasme. Le village, naguère si fier de figurer sur sa toile, en veut au peintre de l'avoir ridiculisé, l'accusant d'avoir à dessein enlaidi ses personnages. Mais cette froideur ne dure pas. Courbet est si bon compagnon !

Celui-ci se remet au travail avec une nouvelle ardeur. Il peint les Demoiselles de village et pour n'être plus accusé de faire laid de parti-pris, il y fait figurer ses propres sœurs. Cette œuvre, très belle, est envoyée au Salon de 1852, et, avant même que d'être exposée, elle est acquise par le comte de Morny. Le peintre socialiste protégé par le bras droit de Napoléon, il y avait là de quoi étonner, et peut-être aussi de quoi modérer la critique. Il n'en fut rien. L'opposition fut aussi violente, en dépit de la grande valeur de l'œuvre. Et parmi ses détracteurs, on a le regret de compter Delacroix qui se signala par l'outrancière injustice de ses appréciations.

Comme on voit, le « gracieux » ne réussissait pas mieux à Courbet que son réalisme.

La critique ne désarmait pas. Il résolut de ne plus s'en inquiéter et de suivre son seul goût. C'est ainsi qu'il exposa au Salon de 1853 trois tableaux très différents : la Fileuse endormie, les Lutteurs et les Baigneuses. Ce dernier tableau représentait, dans un très beau paysage, une femme aux formes puissantes, sortant de l'eau et montrant une croupe athlétique. Près d'elle, assise sur l'herbe et à demi-vêtue, une autre femme, aussi peu distinguée, sourit à la baigneuse.

Cette œuvre nouvelle fit scandale. Napoléon III, qui visitait le Salon, cravacha la toile, ce qui fit dire à Courbet : « Si j'avais su, j'aurais pris une toile mince; il l'aurait crevée et je lui aurais intenté un procès qui aurait fait du bruit… »

Les Lutteurs ne sont guère mieux accueillis ; seule, la Fileuse trouve grâce devant ses ennemis : encore enveloppent-ils leurs éloges de réticences nombreuses.

Le cadre restreint de cette étude et la production prodigieuse de Courbet que nous devons y faire entrer, ne nous permettent pas une discussion critique de la manière du grand peintre. Nous aurions eu plaisir à montrer combien, malgré l'apparente vulgarité des sujets, son art était sincère, vivant, beau de cette éternelle beauté que donne la vérité. Au surplus, qui songe maintenant à ces clameurs lointaines? Les voix des détracteurs sont depuis longtemps éteintes et l'œuvre vit toujours, glorieuse et unanimement admirée.

Cette même année, Courbet exécuta le Portrait de Proudhon et de sa famille dont on trouvera ici la reproduction. Le philosophe est vu de face, vêtu d'un pantalon bleu et d'un bourgeron gris, dans une pose de rêverie. Non loin de lui, ses deux fillettes sont groupées, l'une lisant, l'autre jouant sur le gazon du jardinet. L'ensemble est extrêmement gracieux et l'on conçoit à peine que la critique ait trouvé à mordre dans une telle œuvre. Mais c'était le sort de Courbet d'être sans cesse décrié : il n'y échappa pas. Proudhon lui-même fut mécontent; il trouva que son ami l'avait enlaidi.

Ces récriminations de ses modèles avaient le don de le mettre en fureur. Aussi peignait-il les portraits à contre-cœur. Sa passion de la vérité lui interdisait d’embellir ses personnages ; son pinceau n'avait rien de courtisanesque :

« Puisqu'ils sont laids, puis-je les faire beaux ? s'écriait-il. »

Baudelaire, dont il fit aussi le portrait, ne se montra pas plus satisfait que Proudhon. Il est vrai que le poète, suivant Courbet, changeait de figure tous les jours ; il avait l'art, certifie Champfleury, de transformer son visage « comme un forçat en rupture de ban ».

La rencontre avec Bruyas

Courbet fut plus heureux avec le Portrait de Bruyas, amateur de Montpellier, passionné de peinture, qui devint bientôt l'ami intime du peintre et fut pour lui un précieux mécène. Son portrait est une des plus belles œuvres de Courbet.

Encore une fois, il retourne à Ornans, mais il ne cesse pas de travailler. Il peint la Roche de dix heures, le Puits noir, le château d'Ornans et les Cribleuses de blé, qui sont un pur chef-d'œuvre.

Bruyas, qui a acquis un grand nombre de toiles de Courbet, et qui désire en avoir d'autres, invite le peintre à se rendre chez lui à Montpellier. Courbet accepte l'offre et paye son hospitalité par le beau tableau de la Rencontre, deux Portraits de Brayas et les Bords de la Mer à Palavas que Bruyas lui acheta.

De retour à Paris, Courbet prépare l'exposition de 1853; il compte y envoyer ses meilleurs tableaux, y compris l'Enterrement et une nouvelle toile allégorique à laquelle il travaille : l'Atelier. Le jury reçoit onze de ces toiles, mais refuse impitoyablement l'Enterrement et l'Atelier. Au surplus, ce dernier tableau, malgré des détails excellents, ne compte pas parmi les meilleurs du peintre.

Furieux de ce refus, Courbet organise une exposition particulière, où il expose 40 tableaux et 4 dessins. Le prix d'entrée était d'un franc. Le résultat financier de cette opération ne fut pas très brillant, mais elle eut pour effet de secouer l'opinion et d'ouvrir une polémique violente pour ou contre le réalisme dont bénéficia la notoriété du peintre.

Chaque année amène une production plus intense. Courbet ne s'interrompt que pour aller à Ornans où il se livre avec ardeur aux plaisirs de la chasse et où il puise le goût de ces tableaux cynégétiques qui seront un de ses plus beaux titres de gloire.

Au Salon de 1857, il expose les Demoiselles des bords de la Seine, dont nous donnons la reproduction et qui peuvent passer, avec l'Enterrement et les Casseurs de pierres, comme le chef-d'œuvre de Courbet; à ce même Salon figurent la Curée, la Biche forcée à la neige. Le magnifique tableau de la Curée fut acheté 25 000 francs par l'Alton Club, de Boston.

En 1858, Courbet va revoir Bruyas et la côte méditerranéenne; il y peint une Vue de la Méditerranée, à Maguelonne ; de là, il se rend à Bruxelles, puis à Francfort ou il vend pour 11 000 francs la Biche forcée à la neige et la Grande chasse. C'est là qu'il peint le Cerf forcé et le Combat des cerfs, qui figurèrent au Salon de 1861. Ces tableaux sont le résultat des « chasses phénoménales » auxquelles il prend part dans les immenses forêts allemandes. Il fit également à Francfort différents portraits de dames, notamment celui de Mme Erlanger, qui lui fut payé 6 000 francs.

L'année 1859 fut une année vide; Courbet la passa presque entièrement à se reposer ; il entreprit l'illustration de quelques ouvrages mais il ne réussit guère dans ce genre, qui convenait mal à sa manière large et impétueuse.

En 1860, il peint le Portrait d'une jeune fille de Salins, le Naufrage dans la neige, le Cerf expirant, la Femme au miroir, dont les tons de chair, d'une rare finesse, font penser au Corrège. D'un voyage en Normandie, il rapporte le Jardin de la mère Tontain, le Coucher du soleil sur la Manche, l'Embouchure de la Seine.

Au Salon de 1861, il expose son Combat de cerfs, peint depuis trois ans, le Piqueur, le Cerf à l'eau, le Renard dans la neige et la Roche Oraguay. Cette même année, une exposition de ses œuvres obtint à Anvers un éclatant succès.

Puis viennent, en 1862, le Portrait de Corbinaud, le Retour de la Conférence, les Magnolias, Fleurs sur un banc, une Chasse au renard, le portrait de Mlle L… Le Retour de la Conférence, qui représentait des prêtres en goguette, fut refusé au Salon « pour cause d'outrage à la morale religieuse ». Ce n'était, à proprement parler, qu'une satire rabelaisienne et peu méchante. En 1863, il expose Vénus et Psyché, où Courbet montre qu'il peut, lorsqu'il le veut, atteindre cette beauté classique qu'on lui reproche de ne savoir pas exprimer ; puis, la Source du Lison.

L'année 1863 est marquée par la mort de Proudhon, le grand ami de Courbet. Celui-ci fixe les traits du philosophe à son lit de mort dans une toile qui est un chef-d'œuvre. Chaque année apporte son contingent d'œuvres, toutes belles sinon également parfaites. Ce sont : l'Entrée du Puits noir, le splendide Ruisseau couvert, le Val de Chauveroche, le Dessous de Bois, le Portrait de Mme A. de L,… la Comtesse K…, la duchesse Colonna, la Belle Irlandaise, qui est une merveille de grâce et de vie; puis la Villa de Mme de Morny, Deauville, Soleil couchant, les Roches noires, l'Orage, le Départ pour la Pêche, la Fille aux mouettes, la Barque de Pêcheurs, la Solitude, et la Femme au perroquet, l'une des toiles les plus célèbres du peintre, qui figura au Salon de 1867 en même temps que la Remise de Chevreuils, autre chef-d'œuvre de Courbet, qui se trouve aujourd'hui au Musée d'Orsay. Ces deux toiles emportent l'admiration générale, même celle de Théophile Gautier.

Signalons encore les Portraits de M. Nodler ainé et de M. Nodler jeune ; Bords de mer, à Trouville, les Dunes de Deauville, les Chiens de M. de Choiseul, la Baigneuse, bien supérieure à ses Baigneuses, de scandaleuse mémoire; les Braconniers, la Pauvresse de village, le Départ pour la Chasse, la Dame aux Bijoux, la Fileuse bretonne, la Voyante, Courbet de profil et l'Hallali du cerf, acheté par l'État 33 900 francs, pour le musée de Besançon.

Il est représenté au Salon de 1869 par l'Hallali du cerf et la Sieste. Entre temps il peint la Femme à la Vague et les Trois baigneuses, et en 1870, il expose la Falaise d'Etretat et son célèbre tableau de la Mer orageuse que le Louvre*, qui le possède, s'obstine à dénommer inexactement la Vague. Ce magnifique tableau fit taire toute critique, il consacrait définitivement la gloire du peintre.

La Commune et le déclin

Vers cette époque de sa vie, Gustave Courbet fréquentait le Café de Madrid, dont les habitués étaient tous les républicains d'alors : Gambetta, Spuller, Floquet, Isambert. C'est sur ces entrefaites que l'Empire libéral, désireux de gagner ses adversaires, donne la croix de la Légion d'honneur à Courbet, malgré ses sentiments connus de démocrate irréductible. Mais le lendemain même de l'insertion du décret à l'Officiel, les journaux publient la lettre célèbre par laquelle le peintre refuse la décoration, sous le prétexte que « l'État est incompétent en matière d'art ». Mais personne ne se trompa sur les raisons véritables de ce refus.

Pendant ces démêlés, les événements marchaient et, le 15 juillet de cette même année, éclatait la guerre avec l'Allemagne.

Courbet, qui a songé un moment à partir pour la Normandie, reste à Paris où le retiennent ses intérêts et où il suit d'une âme passionnée la marche des événements. Ceux-ci se précipitent. Les défaites s'accumulent, l'envahisseur avance, l'Empire est renversé, la République proclamée.

Avec sa nature ardente, Courbet participe à tous les mouvements populaires. Le nouveau gouvernement est à peine installé que Courbet, président d'une commission d'artistes nommée pour protéger les œuvres d'art de la capitale, propose le déboulonnement de la colonne Vendôme et le transport de ses matériaux à la Monnaie, cette colonne « étant dénuée de valeur artistique et tendant à perpétuer les idées de guerre et de conquête. » Cette motion, appuyée par la majorité des journaux, fut transmise au Gouvernement de la Défense qui la prit en considération, partiellement tout au moins, en ordonnant de fondre la statue de Napoléon pour dresser sur la place de la Concorde, un monument à la gloire de Strasbourg, la vaillante cité martyre.

Néanmoins, Courbet s'occupa activement à blinder les fenêtres du Louvre, à protéger les trésors artistiques des musées parisiens. Son patriotisme était incontestable, il fut démontré plus tard à son procès. Il fit tout son devoir.

Mais Paris capitula et l'assemblée de Bordeaux nomma Thiers président de la République, avec mission de négocier la paix. Les conditions de cette paix et la crainte d'une restauration monarchique firent éclater la Commune de Paris. Les fédérés s’emparèrent de l'Hôtel de Ville et la Révolution devint maîtresse de la capitale.

Courbet reprend alors son ancien projet d'abattre la colonne Vendôme. Cette fois, son appel est entendu. La Commune décrète la démolition, et la colonne s'abat sur un lit de fumier.

Le 16 avril, Courbet est élu membre de la Commune, qui le nomme délégué aux Beaux-Arts. Il prend part à toutes les délibérations où il essaie vainement de jouer un rôle de modérateur. Il n'entre pas dans le cadre de cette étude d'apprécier les actes politiques du grand peintre et nous glisserons rapidement sur cette période trouble de sa vie.

La Commune est vaincue le 28 mai : on arrête Courbet le 7 juin, 12, rue Saint-Gilles où il s'est réfugié et il est enfermé à Mazas. Dès son arrestation, il proteste qu'il ne s'est associé à aucun excès et qu'il les a toujours réprouvés. Le 21 juillet, il est conduit à Versailles. A l'annonce de son arrestation, sa mère meurt de chagrin ; quand il comparait devant le conseil de guerre, on voit un Courbet voûté, vieilli, abattu. A toutes les accusations il répond qu'il est entré à la Commune en pacificateur, plutôt en artiste qu'en homme politique. Le 2 septembre, il est condamné à six mois de prison, 500 francs d'amende et aux dépens du procès.

Courbet en prison

Nous avons suivi Courbet, rapidement mais exactement, pendant le cours de sa longue et laborieuse carrière. Quelque opinion qu'on puisse avoir de l'homme, quelque coupables que puissent paraître ses erreurs, on ne saurait lui contester des qualités professionnelles de premier ordre : une superbe indépendance artistique, une irréductible fermeté que n'abattit aucune hostilité et par-dessus tout une prodigieuse puissance de travail et une incomparable maîtrise qui font de lui le peintre le plus fécond et peut-être le plus grand du XIXe siècle.

Il fut transféré à la prison de Sainte-Pélagie, où il occupa la cellule n° 4, située au premier étage. La pièce était spacieuse, bien aérée, mais les tambours placés aux fenêtres enlevaient de la lumière au prisonnier qui se désolait et disait :

Pourvu que je n'aie pas oublié le soleil !

A peine installé, Courbet songea à peindre. II demanda à pouvoir convoquer un modèle. L'autorisation lui fut refusée sous le prétexte « qu'il n'était pas à Sainte-Pélagie pour s'amuser ». On n'eut toutefois pas le cœur de lui enlever ses pinceaux et ses couleurs. Il ne lui était pas non plus interdit de recevoir des visites : tous ses amis – il en avait conservé beaucoup – s'honorèrent d'autant plus à le venir voir qu'il y avait, à cette époque, quelque courage à le faire. Ses soeurs, toujours aimantes, toujours fidèles au grand frère, adoucirent de leur présence et de leurs consolations les tristes heures du captif.

Dans une pensée touchante, chacun lui apportait des fleurs. Aubaine sans égale pour un peintre reclus, qui n'a pas de modèles et qui ne sait quoi dessiner. Alors, ces gerbes du souvenir lui sont un double réconfort, puisqu'elles lui apportent, avec des marques précieuses de sympathie, les moyens de travailler et aussi d'oublier. C'est alors qu'il peint cette admirable série de fleurs et de fruits où il révèle un côté insoupçonné de son talent. Le peintre de l'Enterrement est devenu peintre de fleurs. A ce genre, si délicat qu'il semble presque un art féminin, il apporte le relief unique de sa palette vigoureuse ; sous son pinceau, les corolles des roses et les contours des fruits se modèlent en force, donnant une saisissante impression de réalité vivante.

Ces petits chefs-d'œuvre naissent sous son pinceau avec une rapidité déconcertante. Une visiteuse lui apporte une gerbe le matin, le soir même il la renvoie, en guise de remerciement, sur une toile délicate et précieuse. Tel est son besoin de peindre que tout sujet lui semble bon.

Un jour, pour animer sa solitude et faire une plaisanterie, il peint sur le mur, à côté de son lit, une tête de femme qui semble émerger des draps du peintre. Le trompe-l'œil est si parfait que le directeur de Sainte-Pélagie, entrant dans sa cellule, reste suffoqué de ce qu'il croit être une grave infraction aux règlements de la prison. Puis, s'approchant, il se rend compte de l'erreur et s'amuse de la farce.

Toutefois, l'absence de mouvement et de grand air influe sur la santé de l'artiste qui périclite et bientôt il est nécessaire de lui faire une opération. Courbet réclame les soins de Nélaton, le chirurgien célèbre, qui s’empresse d'accourir. Bien en cour, l'illustre praticien réclame le transport du malade et l'obtient. Courbet termine sa peine dans une jolie chambre de la clinique du Dr Duval ; il y passe des heures douces, tranquilles, égayées par la présence de la charmante Mme Duval et par la visite de nombreux amis.

L'exil de Courbet

A peine libéré, Gustave Courbet s'installe à Neuilly et il peut espérer que l'oubli se fera autour de son aventure politique et qu'il pourra reprendre son existence de jadis purement consacrée à l'art. Vain espoir ! La méchanceté et l'injustice ne désarment pas : elles le poursuivent déchu, comme elles l'attaquaient puissant. Courbet en fait, à tout instant, la douloureuse expérience.

Il envoie au Salon de 1872 deux tableaux, la Dame de Munich et Fruits et Fleurs, peints à Sainte-Pélagie. Le jury se compose de tous les peintres de sa génération : Meissonier le préside. Devant les toiles de Courbet, Meissonier s'arrête et s'adressant aux jurés :

« Il est inutile, Messieurs, de regarder cela : la question d'art n'a rien à voir ici, il n'y a qu'une question de dignité. Courbet doit être mort pour nous »

Seules, les voix de Fromentin et de Robert Fleury s'élevèrent pour protester. Les envois de Courbet furent refusés.

Ce ne furent pas, hélas! ses uniques tourments. Au lieu de décroître, l'orage s'amoncelait au-dessus de sa tête. A la rentrée des Chambres, vint en discussion la reconstruction de la colonne Vendôme et le parti réactionnaire, alors tout puissant, demanda que Courbet fut tenu de payer de ses deniers la réfection du monument qu'il avait fait abattre. Le gouvernement céda ; l'affaire, autrefois jugée au criminel à Versailles, fut portée cette fois au civil. Malgré toute l'éloquence de Lachaud, malgré le démenti des faits, Courbet fut condamné à rembourser à l'État la somme de 323 000 francs, payable par annuités de 10 000 francs.

C'était l'écroulement. Courbet se voyait donc avec la perspective de travailler jusqu'à sa mort pour indemniser le fisc. Au surplus, l'arrêt n'était pas un arrêt de principe, purement platonique. On le lui fit bien voir : des saisies furent opérées partout, à Paris, chez les marchands de tableaux, à Ornans. Courbet ne put sauver de ce désastre que quelques rares débris. Pour comble de malheur, un individu, à qui il avait confié la garde des toiles qu'il voulait soustraire à la rapacité des gens de loi, s'enfuit en Amérique avec les tableaux, lui faisant ainsi perdre 150 000 francs.

Courbet sent le découragement l'envahir; les échéances approchent; s'il ne paye pas, c'est la prison. Il se voit menacé dans sa personne et il lui déplait de réintégrer Sainte-Pélagie. C'est alors que, la mort dans l'âme, il se décide à passer en Suisse.

Il s'installe à La Tour de Peilz où il organise une vie modeste, presque pauvre, mais égayée par intervalles des échos de France apportés par les fidèles des mauvais jours. Pour se distraire, il peint sans relâche, jetant sur la toile les magnifiques paysages de ce lac de Genève, où le soleil fait de si jolies taches en jouant sur la moire des eaux, la profondeur des verdures et la blancheur des cimes.

Pendant la belle saison, il endosse son harnais de peintre, les toiles et la boîte de couleurs sur l'épaule, et il s'en va pour plusieurs jours dans les villages bordant le lac. Il s'établit dans les auberges où les paysans et les rouliers viennent curieusement contempler, à travers les vitres, la face débonnaire de cet exilé de génie dont ils savent approximativement les malheurs. Courbet se montre aimable envers tous, bien que peu liant et d'abord mélancolique. Tant d'orages ont passé sur cette tête ! Toujours seul, il erre sur les bords du lac cherchant de beaux paysages à peindre, et quand il a trouvé le sujet qu'il désire, il travaille jusqu'à la nuit, emprisonnant sur la toile, à grand coups de couleurs, cette lumière étincelante qui met des gerbes multicolores sur les glaciers.

Lorsque les froids arrivent, il se confine dans sa maison de la Tour de Peilz. Et si parfois un rayon de soleil vient égayer la campagne, il s'installe sur sa terrasse d'où il peint les différents coins d'horizon que perçoit son œil.

Les êtres familiers de sa maison, les voisins, les fleurs, tout lui est un prétexte pour étaler de la couleur sur la toile. Volontiers, peut-être, il se reposerait, mais le peut-il, harcelé comme il est par le besoin de vivre et la dure nécessité de purger sa dette.

Son talent est toujours aussi abondant, sa facilité demeure extraordinaire, son habileté ne l'est pas moins. On compte, de cette époque, plus de deux cents toiles que les amateurs et les marchands se disputent aujourd'hui à prix d'or. Tout au plus pourrait-on observer, dans quelques-unes de ces toiles, comme les Environs de Vevey, une fermeté moins grande de touche et un assombrissement marqué du coloris.

Plusieurs fois, au cours de ses déplacements, il lui arrive de s'aventurer en France pour y rencontrer des amis ou simplement pour y respirer un peu l'air de cette patrie qu'il aime par-dessus tout et en dépit de tout. Mais sa présence est aussitôt signalée et il doit en toute hâte repasser la frontière. Une fois même, il ne dut qu'à la volontaire lenteur des gendarmes envoyés pour l'arrêter de pouvoir repasser en Suisse.

D'ailleurs, la maladie est venue. Ce n'est pas impunément qu'il a traversé les dures tribulations des dernières années. Son souffle devient court, le pouls se ralentit, le cœur sommeille. Une hydropisie rapide le gagne, envahissant et comprimant tous les organes. Le ventre est ballonné, énorme. A plusieurs reprises, on lui fait des ponctions qui le soulagent momentanément : chaque fois on retire de son corps plus de vingt litres de liquide.

Mais le mal est sans remède. Courbet ne s'illusionne plus ; il lit son arrêt de mort dans les yeux désespérés de ses amis. Mais il montre du courage et c'est lui qui réconforte les siens.

Le soir du 29 décembre 1879, les suffocations deviennent plus fréquentes. « Je crois que je ne passerai pas la nuit » dit-il sans amertume. Une heure après il entre dans le coma et il expire, le 30 décembre, à six heures du matin.

L'inhumation eut lieu à La Tour de Peilz, au milieu d'une assistance nombreuse, venue de tous les coins d'Europe.

Tous les amis se trouvaient au cimetière, recueillis et désolés, ceux-là surtout qui avaient connu comme lui les rigueurs politiques. Henri Rochefort, autre condamné de la Commune dont il avait fait jadis le portrait, était venu apporter au glorieux proscrit son souvenir et son hommage. Sur le bord de la fosse béante, il s'avança et parla. Mais dès les premiers mots, les larmes étouffèrent sa voix ; il ne put achever le suprême adieu.

Le corps du grand artiste repose toujours en terre étrangère, mais si sa dépouille mortelle est encore exilée, sa gloire impérissable a reconquis sa place*. Elle rayonne désormais d'un éclat incontesté; nos musées nationaux l'ont à jamais consacrée. Devant son œuvre, ce qui fut le passé disparaît. On oublie les faiblesses de l'homme pour ne songer qu'au génie de l'artiste. Et celui-là fut grand, sincère, vrai, et son nom mérite d'être inscrit en caractères indélébiles au Panthéon de nos gloires nationales.

*La dépouille de Courbet a été rapatriée à Ornans en 1919.

Où aller voir les tableaux de Gustave Courbet ?

Il est temps maintenant d'aller voir ou revoir les tableaux de Gustave Courbet en vrai. Ses oeuvres sont visibles dans le monde entier et en France bien sûr. On en trouve dans de très nombreux musées de notre pays ce qui les rendent très accessibles. A noter en particulier :

Le musée d'Orsay à Paris

Il expose notamment les chefs d'oeuvre L'Atelier du peintre, Un Enterrement à Ornans et le très célèbre L'Origine du monde. Voici le détail des oeuvres disponibles :

- L'Origine du monde

- Hector Berlioz

- Portrait de Champfleury

- Le Chevreuil chassé aux écoutes, printemps

- Femme nue au chien

- Le Rut du printemps. Combat de cerfs

- Le Ruisseau noir

- La falaise d'Etretat après l'orage

- La Truite

- La Mer orageuse

- L'Atelier du peintre

- La Source

- L'homme blessé

- Un enterrement à Ornans

- Paysages de Franche-Comté

- La Source à Ornans

- Nature morte aux fruits ; pommes et grenades

- Paysage avec cascade

- Paysage à Ornans

- Copie d'après un Portrait de femme attribué à Mme Vigée-Lebrun

- Paysage

- Paysage avec Chevreuil

- Le Ruisseau couvert

- La fileuse endormie

- Mer calme à Palavas

- Paysage au lac

- Biche morte

- Copie d'un autoportrait de Rembrandt

- Le Pont de Fleurier

- Chasseurs dans la neige

- Paysage sous la neige

- Portrait d'Henry Murger

- Cascade et ruisseau

- Paysage de Jura

- Ruisseau entre les rochers

- Trois pommes rouges

- Cascades

- La Maison de Courbet à la Tour-de-Peilz

- Baigneuses

- Paysages rocheux aux environs de Flagey

- Jules-Antoine Castagnary

- Remise de cerfs au crépuscule

- Les Paysans de Flagey

- Branche de pommier en fleurs

- Madame Max Buchon

- Madame Proudhon

- Pierre-Joseph Proudhon

- Remise des chevreuils au ruisseau de Plaisir-Fontaine

- L'Homme à la ceinture de cuir

Le Petit Palais à Paris

Le Petit Palais permet d'admirer six très belles toiles de Gustave Courbet :

- Courbet au chien noir

- La Sieste pendant la saison des foins (montagne du Doubs)

- Le Sommeil

- Les Demoiselles des bords de la Seine (Eté)

- Pompiers courant à un incendie

- Portrait de Juliette Courbet

Le musée Courbet à Ornans

Situé dans la ville d'origine du peintre à Ornans, le Musée Courbet occupe la maison natale de l'artiste. Très agréablement rénové et agrandit, c'est un très beau musée situé le long de la rivière la Loue et des paysages qui inspirèrent tant le peintre. La collection possède quelques belles pièces en particulier le Chêne de Flagey acquis grâce à une souscription qui a fait appel à la générosité de nombreux habitants et entreprises de Franche-Comté mais aussi :

- Autoportrait à Sainte-Pélagie

- Portrait d'Urbain Cuenot

- Vue d'Ornans

- Les amoureux dans la campagne

- Le Château de Chillon

Le musée des Beaux-Arts de Besançon

Le musée des Beaux-Arts de la ville de Besançon possède une dizaine de tableaux de Courbet dont les très beaux :

- L’Hallali du cerf

- Autoportrait

- Le Gour de Conche

- Les Paysans de Flagey revenant de la foire

Musée Fabre de Montpellier

Le Musée Fabre de Montpellier possède également de très belles oeuvres de Gustave Courbet témoignage de son passage dans la région et de sa rencontre avec le collectionneur Alfred Bruyas.

- Portrait de Baudelaire

- L'Homme à la pipe

- Les Baigneuses

- La Fileuse endormie

- Portrait d'Alfred Bruyas dit Tableau solution

- Autoportrait dit au col rayé

- La Rencontre ou Bonjour Monsieur Courbet

- Le Bord de la mer à Palavas

- Le Pont d'Ambrussum

- La Mer à Palavas

Des toiles de Courbet sont aussi visibles aux musées des villes de Lille, Lyon, Le Havre, Pontarlier, Châlons-en-Chamapgne, Grenoble

A l'étranger on trouve également des toiles de Courbet à Bruxelles, Lausanne, Dublin, Cologne, Copenhague, Zurich et aux Etats-Unis (New-York, Washington…).